2025-11-26 14:34:23来源:云酒说 阅读量:71

晨雾轻笼,树影婆娑,淡淡酒香拌和着书香萦绕在茅台学院楼宇之间。白酒酿造工程专业的实验室里,学生们正凝神调试着蒸馏设备的控制旋钮,细心记录观察数据;一墙之隔,来自茅台集团的产业导师正结合生产案例,对同学们解析酿造的核心工艺密码。

茅台学院

在这里,实验室的研究紧贴行业需求,校园内的学习与生产一线携手,这样的产教融合人才培养模式,早已打通了课堂与车间、专业与市场的界限。作为聚焦酒行业的应用型本科高校,茅台学院以酒为魂,打磨出覆盖酿酒全产业链的“酿酒+”专业矩阵。从守护源头品质的“种子科学与工程”,到激活产业价值的市场营销与酒文旅,15个本科专业如细密脉络,深植产业肌理,织就了一套“从田间到货架”的特色人才培养体系。

学种地?学酿酒?

学一粒种子到一瓶美酒的产业叙事

“学种子专业就是要种地吗?”这曾是种子科学与工程专业大四学生袁尊溢入学前的想法。在她的想象里,这个专业几乎等同于“田间地头”。直到走进茅台学院实验室,学习用现代科技分析种子资源,她才真正理解,一粒高粱的选育,原来是白酒酿造全产业链中至关重要的一环。另一边,林孟雪当初在选择食品质量与安全专业时,也只是抱着“民以食为天,食以安为先”的朴素理念。她未曾料到,在茅台学院,这个理念会与一瓶美酒的品质深度融合——从原料验收、发酵控制到成品出厂,她所学的每一项技术、每一条标准,都在为“从田间到货架”的全程质量安全护航。

2025年,两人在中国国际大学生创新大赛贵州省赛决赛上不期而遇。袁尊溢的项目是《“硒望无限”——茅台 “酒糟+”药食同源富硒榆黄菇产业先行者》,而林孟雪研究的则是基于纳米包裹技术的拐枣解酒植物饮品。

袁尊溢(左二)和“‘硒’望无限”团队成员在道真茅台帮扶园实地跟踪酒糟菌棒生长情况(受访者供图)

有趣的是,这两个获得金奖的课题都已突破了各自专业的传统边界——袁尊溢从种子科学延伸至酿酒副产物的高值化利用,林孟雪则从食品安全拓展至功能性食品的研发。

这种跨专业的探索不是偶然。茅台学院校长于灏洋介绍,近年来,学校学科布局循着“以酒为基、链上布局、需求导向、协同支撑”的逻辑,围绕“原料供应—生产酿造—副产物处理—酒营销及文旅”全流程搭建起三大特色专业集群,每个专业都在产业链上找到自己的坐标——种子科学与工程保障上游原料,9个工学类专业覆盖生产中游,5个管理学类专业对接下游营销服务。

袁尊溢在专业课程之外,还选修了数智酿造、白酒工艺等课程。她参与课题的团队成员来自食品科学、资源循环等多个专业,这种跨学科的协作让她真切触摸到“从一粒种子到一杯美酒”的完整叙事。

“学校会组织大一新生走进茅台酒厂,沿着高粱种植、生产酿造、包装出厂、市场营销、循环产投、文化展示这一条完整的线路参观学习,让学生对酿酒形成全景式的认知。”茅台实验班班主任李婧对学校组织的认知实习印象深刻。

茅台实验班学生在茅台循环产投公司参观实习(受访者供图)

这种全产业链的认知实习模式,促使学生在求学早期便主动思考自己努力的方向。茅台实验班的罗雯艺在大二时就立志成为一名品评师;而同班的张良,则对循环产投领域产生了浓厚兴趣。

多元的职业思考印证了于灏洋的观点:茅台学院三大专业集群打破了学科壁垒,形成了“原料有农学、技术有工学、服务有管理学”的协同生态,让学生对产业链建立起系统而完整的认知。

学生在制酒车间会议室认真听课(受访者供图)

给地图?引路人?

“双师共导”通向产业一线

“科技这么发达,茅台为何还要依赖人工?”

茅台生产管理部统计与智慧酿造室主管颜穗站在讲台上,又一次回应学生的好奇。

茅台生产管理部统计与智慧酿造室主管颜穗作为产业导师,常常给学生分享酿造原理与智慧酿造的最新实践

自2023年担任茅台学院企业导师以来,这位行业专家总会在工作之余走进校园,分享酿造原理与智慧酿造的最新实践,他的课堂座无虚席。

颜穗的出现,恰是茅台学院“双师制度”的生动缩影。

为了解决人才培养与企业需求脱节的问题,茅台学院构建起“课程+教材+师资+教学空间+评价”的五融合路径,48名产业导师与102名“双师型”教师共同组成了强大的育人团队。校内导师传授理论知识,企业导师带来一线经验,两者结合,让课堂与生产现场无缝对接。

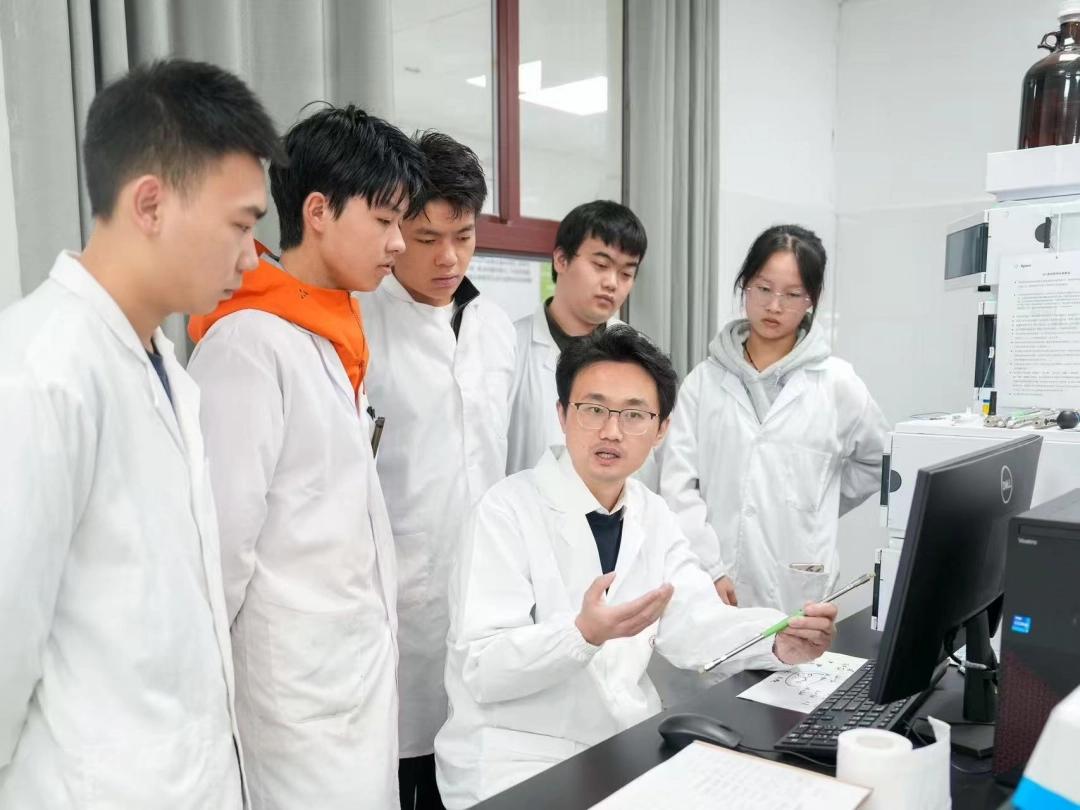

作为“双师”中的校内导师,酿酒工程学院教师杨亮将白酒酿造关键参数、品鉴国标及茅台内控标准,拆解为可落地的实操任务与考核指标。“白酒品评课程有完整闭环,先学风味理论,再到品酒室实训,最后通过盲品考核。”他形象地比喻,“如果说校内导师给学生一张地图,企业导师就是带领学生在这片土地上行走的引路人。”

酿酒工程学院教师杨亮正在为学生授课

颜穗不仅授课,还作为论文第一导师指导学生在茅台生产一线完成毕业论文。“实验室数据再精准,也要经得住车间蒸汽的检验,一线经历让研究更有落地价值。”在茅台生产一线完成论文的毕业生章陶陶如今在贵州大学读研深造,那段经历,让她更加体会到了“匠心需以技术为基”。

袁尊溢的企业导师是茅台集团首席育种专家涂佑能,这位与高粱打了几十年交道的前辈,不仅同她分享行业前沿趋势,更聊起育种路上的失败与坚守,“这些经历让我懂了农业的厚重,也坚定了深耕源头品质的决心。”

通用性?适用性?

特色办学培育跨文化人才

黄燕最初选择食品质量与安全专业,只是出于对食品安全的关注。直到参与酒类检测项目,她才发现自己的专业与酿酒有着千丝万缕的联系。

大一新生王天宇的理想是传播酒文化,他计划在学习酿酒工程的同时,深入了解中国酒文化。这种跨专业学习的理念,已深深融入学校的人才培养模式中。

随着酿酒行业技术升级和业态创新,企业对人才的要求已从单一技能向复合能力转变。茅台学院紧扣这一趋势,致力于培养既懂专业又通晓产业链的跨文化人才。这意味着,茅台学院的毕业生不仅适用于自己的专业领域,更能胜任整个白酒行业的多种岗位。

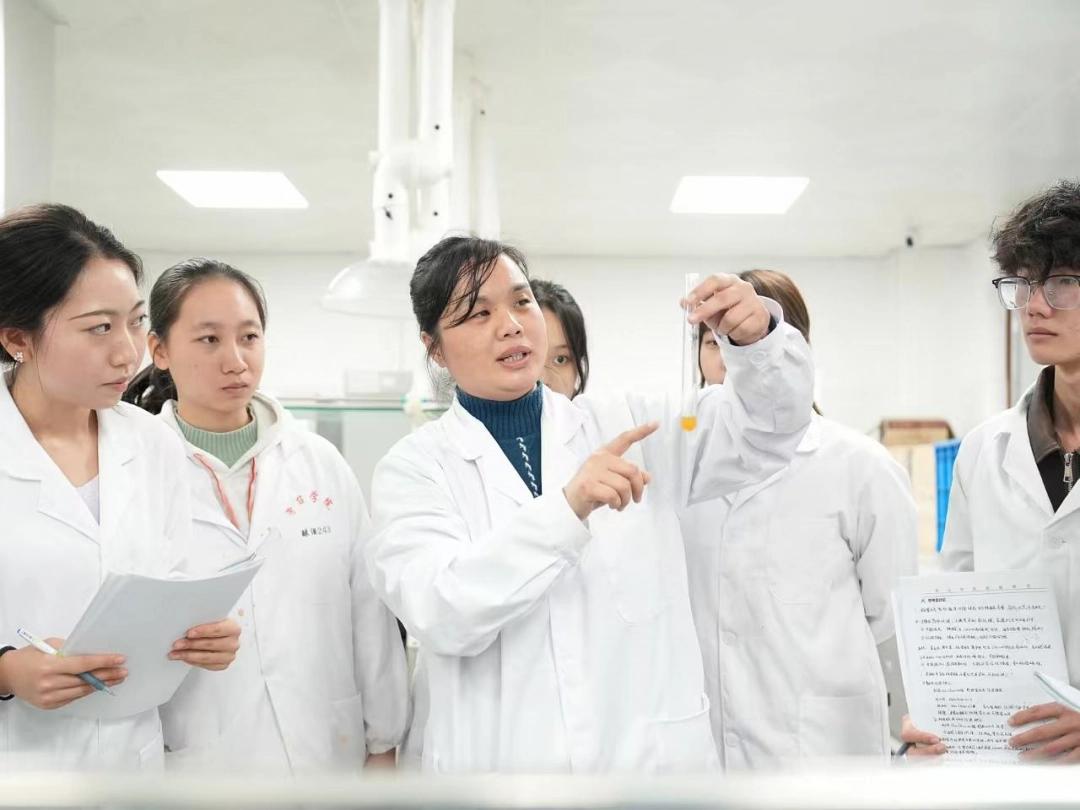

茅台学院酿酒工程学院的学生在上实验课

2025年,中国酒业协会公布的国家级白酒评酒委员聘任名单中,茅台学院两位校友王欢、卢李婕获此殊荣。令人惊叹的是,这两位毕业生走上岗位仅三四年。

翻开她们的简历可以发现,除了制酒、制曲经历外,还在品评、勾兑等多个部门岗位工作过,体现出对白酒全流程的深入了解。这种全产业链的培养模式,使得茅台学院的毕业生兼具通用性与适用性。

茅台学院的“产学研用”不是四个孤立的词语,而是一个环环相扣的有机整体,学生们在真实的产业环境中成长,实现了从学习到应用的无缝衔接。在这样的人才培养模式下,毕业生体现出高度的行业通用性和岗位适用性。正如颜穗所说:“茅台学院的学生上岗很快,甚至可以直接参与研究。”

茅台学院学生在上白酒品评课

近年来,茅台学院的人才培养成效显著。学生在各类赛事中共获省级及以上奖项700余项,2023年至2025年在全国大学生白酒品评技能大赛中实现“三连冠”。企业对其毕业生的认可度均保持在95%以上。

如今,当有人再问起“为什么茅台还需要人来做”时,颜穗的答案已然清晰:“靠人工品评勾调,每一瓶酒才有了独一无二的风味;如果是流水线生产,酒或许标准统一,却失了层次与神韵。”

瓶中之酒,恰似行业所需之才。 正如流水线生产无法替代大师的勾调,酒行业需要的也不是只会背诵公式的毕业生。正因如此,茅台学院才坚持根据产业特色精准育人——让学生不仅精通自己的专业,更熟悉整个酿酒产业链的脉络。唯有如此,他们未来才能在传承与创新之间找到自己的位置,成为有厚度、有风骨的“酒业人”。

茅台学院图书馆

“未来,学校将继续加强科研与产业对接,切实提高科研成果向产业应用的转化率;持续深化‘酿酒+’专业集群内涵建设,不断完善与产业需求相匹配的人才培养体系,致力打造酿酒产业高素质应用型人才高地,为贵州白酒产业高质量发展提供支撑。”于灏洋说。