2025-07-04 15:15:25来源:华夏酒报 阅读量:26

秋日的古贝春运河粮仓边,千里平畴如巨幅红绸铺展。总经理张洪昌俯身捻起一穗济粱4号高粱,籽粒饱满如赤珠。“生态原粮贵是贵点,但出酒好啊!”身旁的粮仓负责人张汉强笑着应和。阳光掠过沉甸甸的穗头,映亮张洪昌眼底的笑意——这抹深红里,藏着白酒品质跃升的基因密码。

粮安酒脉:济粱4号破土记

2021年秋收时节,山东省农科院专家团队踏入古贝春五万亩基地。当实地对比济粱3号、4号与其他品种时,数据带来震撼:济粱4号以卓越的抗倒伏性、抗病虫害能力,尤其饱满硕大的穗头脱颖而出。杆壮穗沉,这片土地首次见证科技赋能的丰收图景。

这份惊艳绝非偶然。早在2012年,古贝春便携手山东省农科院张华文研究员团队,开启酿酒专用粮的漫漫求索。从实验室的良种筛选到田间的播种管理,科研人员十年如一日扎根黄土。2020年,济粱3号、4号正式落地古贝春基地试种,每一步生长都凝结着产学研深度融合的心血。

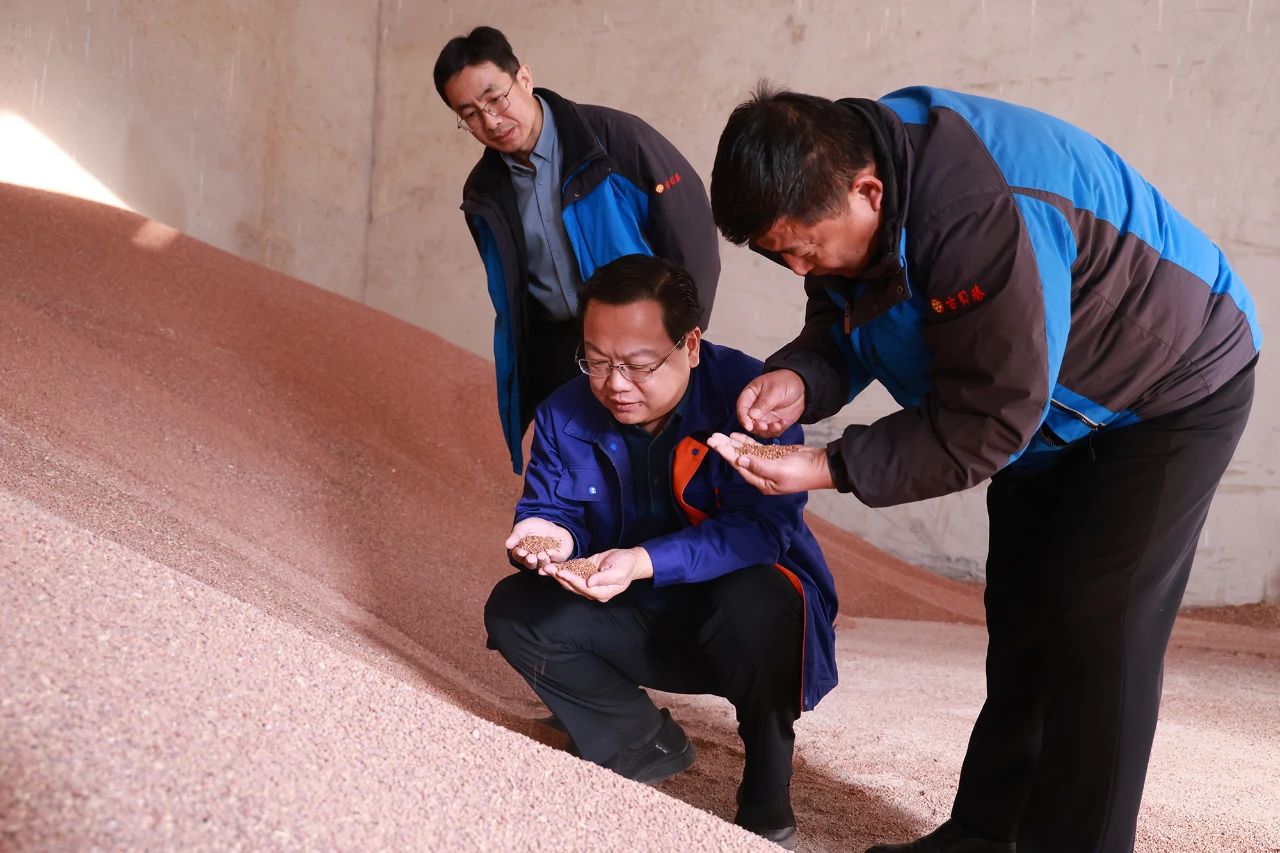

张洪昌总经理在粮库检查高粱储备情况

艰辛耕耘终获醇香回报。权威检测揭示济粱4号核心优势:淀粉含量高达74.33%。当它进入发酵环节,更交出惊人答卷——综合出酒率达42.2%,显著超越普通高粱2个百分点。这不仅意味着更高效的淀粉转化,更指向从田间到车间的全链条品质革命。

科研与产业的火花持续迸发。2024年11月,古贝春与山东省农科院再度签署战略协议,共建“高粱试验示范基地”。依托农科院顶尖育种平台,双方将以良种优选为核心,持续优化酿酒专用原粮体系。“品质是品牌基石,”董事长徐秀菊在签约仪式上强调,“我们从源头构筑全链条质量长城。”

粮仓外,运河的水千年流淌,默默滋养着两岸沃土;粮仓内,济粱4号静待入窖转化。这饱含科技基因的深红籽粒,正承载着“粮安酒脉”的使命,沿着“龙头企业+合作社+农户”的惠农链条,酿成杯中醇香,也酿出万亩田畴的丰收希望。

曲定酒魂:微生物的千年对话

6月的古贝春曲房,制曲师傅钱胜昌将耳廓轻贴曲坯。60℃的灼热扑打在他的脸颊,曲块深处传出细密的“沙沙”声。“听见没?这是米曲霉在啃噬淀粉。”而在他不远处的制曲车间里,传送带正将润好的麦粒送入粉碎机,粉碎好的麸粉经加水压制成型,形成北方特有的“包包曲”。传统经验与机械设备在此刻交响,奏响北派浓香的灵魂序曲。

古贝春粮库的探针插入麦堆,电子屏跳出数据:容重752g/L,水分12.3%,杂质率0.02%。“这批冬小麦,是去年秋收的‘黄金适龄粮'。”质检员手持《制曲操作手册》解释:陈化粮淀粉活性衰减,新粮酶系未稳,唯经历完整四季轮回的小麦,其支链淀粉与谷蛋白才达至臻平衡。

机械化制曲操作

曲为酒骨,粮为曲基。古贝春严选各项指标超国标的冬小麦,经除杂、润料、粉碎三重蜕变,奠定微生物繁衍基床。通过加水成型,构筑起中心凸起的“包包”结构,成为菌群梯度生长圣殿。五载试验印证:水分偏差超0.5%,曲坯裂损率骤升18倍;压力不均则致“硬边软心”,杂菌滋生风险倍增。

曲房无线测温物联网记录仪,刻录着微生物征战的史诗:糖化—繁殖---升温—存储。有经验的曲房管理员都知道:“新曲声脆如磬,陈曲声沉似钟。”曲房深处区块传出的“沙沙”声,正是千年微生物的对话。“淘汰杂菌,方显真醇。”出库时,它们将有一部分被淘汰,涅槃重生的曲块再次开启新一轮的酿酒传奇。

窖泥锻造:北派浓香的微生物密码

结合川酒窖泥和北方窖泥的特点,古贝春研制出了原生菌种和驯化菌种互相辅助,以梭状芽孢杆菌为主的人工窖泥培养技术,在公司推行后,使古贝春酒的质量稳步提升。

在中国酿酒界,关于窖泥的研究一直存在着南北差异的学术争论。北方窖泥以白酒泰斗周恒刚老先生的研究为代表,其特点是成熟快、见效快,但同时也存在衰退快的缺陷;而南方则以五粮液为代表的野生菌种分离扩大法培养的窖泥为主,这类窖泥虽然效果持久,却需要长达三年的成熟期,见效缓慢。这两种传统窖泥培养方式各有利弊,长期以来制约着白酒行业的技术发展。

古贝春窖泥研究团队在深入分析南北窖泥特点的基础上,创造性地提出了“野生菌种与驯化菌种相结合”的全新思路。科研团队历时五年,通过高通量筛选技术,最终选育出性能优良的功能菌株。这些菌株既保留了野生菌种的稳定性,又兼具驯化菌种的活性,在特定培养条件下能够快速形成稳定的微生物群落。

制作好的窖泥被分层放入窖池中,形象地称为“下泥蛋”

通过优化培养基配方和控制培养参数,科研团队成功实现了功能菌群的高效增殖。与传统方法相比,这种新型培养工艺不仅将窖泥成熟期缩短至28天,更使窖泥的使用寿命延长了3-5年,真正做到了“当年制作,当年见效”。

这项创新技术的突破性意义不仅在于时间的大幅缩短,更在于其稳定性和可重复性。古贝春的人工老窖泥在理化指标和微生物群落结构上,与自然老熟窖泥的相似度达到92%以上。经实际生产验证,使用这种窖泥酿造的白酒,其风味物质种类增加了18种,主体香味成分含量提高了23%,酒体更加醇厚丰满。

近日,经权威机构认证,老厂保存的清代康熙年间窖泥被确认具有极高的微生物科研价值。作为企业发祥地的“母池”,这批珍贵窖泥与新厂窖池群存在深厚的菌群传承关系,证实新厂窖池完整继承了老厂延续三百余年的独特微生物生态系统。

专家表示,此类古窖泥中的活性菌群是酿造工艺的核心载体,其跨世纪延续为“老窖出新香”提供了科学依据。企业负责人指出,新厂窖池通过严格复刻母池环境,实现了菌群移植与工艺活态传承,这一发现不仅印证了企业的历史底蕴,更为传统酿造技艺的可持续发展奠定了生物基础。

如今,古贝春的这项技术已在行业内引起广泛关注。中国酒业协会专家评审组认为,这项技术“开创了人工窖泥培养的新纪元”,为白酒行业的提质增效提供了新的技术路径。在传统工艺与现代科技的交融中,古贝春正以创新之力,续写着中国白酒的新篇章。

南北融合:

五粮液工艺在鲁西北的创造性转化

当五粮液的酿造工艺跨越秦岭淮河,来到干燥多风的鲁西北平原,这场酿酒技术的迁徙远非简单的复制粘贴。古贝春的技术团队面对的最大挑战,是让这套诞生于四川湿润气候的酿造体系,在四季温差大、空气干燥的北方土地上焕发生命力。以董福新为代表的技术带头人没有固步自封,而是以科学态度对传统工艺进行了十四项关键性革新,创造性地实现了南酒北酿的技术突破。

发酵期的调整首当其冲。五粮液原工艺设定的70天发酵期在南方湿润环境中恰到好处,但北方的干燥气候使微生物活性降低。为此古贝春创新团队将这一时间延长至90天,这一看似简单的数字变化背后,是对微生物生长规律的深刻把握。延长的时间为酒坯子提供了充分的发酵周期,弥补了北方气候对微生物活动的不利影响,使淀粉转化为酒精的过程更为彻底,奠定了酒体丰满的基础。

公司新上蒸糠设施,配套智能化生产

水分控制技术的革新尤为精妙。针对北方多风干燥的特点,团队发明了“分层阶梯水分法”——窖池内上、中、下三层酒坯子的水分含量各不相同。这种精细调控既避免了南方工艺在北方应用时可能出现的上层过干、下层过湿问题,又通过适度压缩整体水分含量,意外地提升了五粮的香甜风味。这种创新不是对传统的背离,而是在深刻理解五粮液工艺精髓后,对其进行的本土化改良。

“双轮发酵”与“黄水酯化串蒸”两项独创工艺,更是体现了古贝春技术团队的智慧。双轮发酵通过两次发酵过程,在北方气候条件下最大限度地提取原料风味物质;黄水酯化串蒸则巧妙利用发酵副产品,通过酯化反应增强酒体香气。这些创新不是突发奇想,而是建立在对五粮液传统工艺的透彻理解和北方气候特点的准确把握之上的科学创造。

从70天到90天的发酵期调整,从统一水分到分层阶梯水分控制,每一项革新都体现了古贝春人“因地制宜”的智慧。这种创新不是对五粮液工艺的否定,而是在新环境中对其生命力的延续和拓展。当南方的酿酒智慧与北方的气候特点相遇,古贝春的技术团队用科学态度完成了中国传统酿酒技艺的一次创造性转化,为白酒行业的技艺传承与创新发展提供了宝贵范例。

时光的修辞学:

陶坛与不锈钢罐共谱陈酿新篇

在古贝春酒业的最北端,一座高达5层、总面积达7000平方米的现代化储酒巨库拔地而起,犹如一座垂直的酒体进化实验室。这座集科技与匠心于一体的立体酒库,正悄然重塑白酒陈化的艺术。

步入酒库,分层储酒的智慧布局跃然眼前:二、三层整齐排列着银光流转的不锈钢罐群,承载着企业规模化生产的坚实根基;而其他楼层则陈列着传承千年的陶坛方阵,尤其是深入地下四米的地下一层——这里堪称酒库的“窖藏之心”。800只陶坛静卧于恒温恒湿的天然环境中,每坛可容纳一吨原酒。土壤的隔绝使这里四季温润如春,湿度恒定,为陶坛独特的“微氧呼吸”和微量元素催化作用提供了完美舞台。酒液在坛中经历着缓慢而精妙的分子缔合与酯化反应,褪去新酒的锋芒,沉淀出醇厚饱满、层次丰盈的经典风味,这正是顶级白酒不可复制的灵魂所在。

古贝春万吨储酒罐区

而与它隔路相望的万吨现代化不锈钢罐区,则以高效与稳定诠释着另一重储酒哲学。密封的金属壁垒近乎零挥发,先进的温控系统确保酒体处于最佳反应状态。尽管老熟速度稍缓,其洁净性与安全性却为基酒的品质稳定提供了强大保障。

“陶坛是风味的雕刻师,不锈钢是品质的守护者。”古贝春技术总监如此诠释双轨储酒之道。地下陶坛区孕育着未来高端产品的灵魂,而不锈钢罐区则为市场供应注入稳定血液。这种分层而治、传统与现代交融的储酒模式,既是对酿造本真的敬畏,亦是对规模生产的科学回应。

令人振奋的是,古贝春创新发明的“白酒三步循环贮存及BQCY技术”,确定了室外陈放暴晒、洞内恒温恒湿贮存、库区倒罐勾兑且定期定量曝气充氧三步循环工艺,加速了白酒的老熟,提高了产品的质量。该技术应用后,每年可多生产高品质的白酒980吨,在节约粮食、煤、贮存容器、厂房等资源的优化配置做出了突出的贡献。

当机械臂搬运陶坛的瞬间与不锈钢罐区闪烁的数据流同框,这座立体酒库已成为中国白酒现代化进程的缩影。它证明:在科技与传承的平衡点上,效率与风味并非取舍,而是可以共生的两极。古贝春以万吨储能为纸,以陶坛与钢罐为笔,正在书写中国白酒品质升级的新范式——未来之醇,已在此静静沉淀。

品质的辩证法

古贝春荣誉厅里,三组证书构成品质进化论:

1984年轻工部铜杯奖、2005年全国评酒会38度古贝春夺冠、2024年度中国国际酒业博览会“青酌奖” 。

“所有荣誉的起点,都在农人掌心的温度里。”董事长徐秀菊站在古贝春粮仓前,道出古贝春的品质哲学:“粮为骨,撑起风味的架构;曲为魂,赋予酒体以神韵;窖为脉,延续生命的活性;而时间,是最终的酿造大师。”

此刻,灌溉系统正在将运河水脉引入万亩良田,黄河故道的风掠过济粱4号高粱田,千万穗红浪涌向天际线,恰似七十年前那七人酿酒小组点燃的星火,已成燎原之势。